Le calendrier romain républicain est un système chronologique utilisé dans la Rome antique utilisé de 509 avant J.-C. jusqu’à l’introduction de la réforme julienne de Jules César en 46 av. J.-C. Ce calendrier, complexe et sujet à de fréquents ajustements, reflète les efforts des Romains pour synchroniser les cycles lunaires et solaires tout en répondant aux besoins civiques et religieux de leur société.

Origines du calendrier romain

Le calendrier de Romulus

Selon la tradition, le premier roi de Rome, Romulus, aurait établi un calendrier de dix mois commençant en mars (Martius) et se terminant en décembre (December). Ce calendrier comptait 304 jours, laissant environ 61 jours d’hiver sans attribution, car cette période était considérée comme sans activité agricole importante.

Les mois étaient les suivants :

- Martius (31 jours)

- Aprilis (30 jours)

- Maius (31 jours)

- Junius (30 jours)

- Quintilis (31 jours)

- Sextilis (30 jours)

- September (30 jours)

- October (31 jours)

- November (30 jours)

- December (31 jours)

La réforme de Numa Pompilius

Le successeur de Romulus, Numa Pompilius, aurait ajouté deux mois supplémentaires :

- Januarius (janvier)

- Februarius (février)

Cette modification portait l’année à 355 jours, plus proche de l’année lunaire. Cependant, ce calendrier restait désynchronisé avec l’année solaire, nécessitant des ajustements périodiques.

Structure et fonctionnement du calendrier romain républicain

Les mois et leur durée

Le calendrier républicain comportait donc douze mois, alternant entre 29 et 31 jours, à l’exception de février qui avait 28 jours :

- Martius (31 jours)

- Aprilis (29 jours)

- Maius (31 jours)

- Junius (29 jours)

- Quintilis (31 jours)

- Sextilis (29 jours)

- September (29 jours)

- October (31 jours)

- November (29 jours)

- December (29 jours)

- Januarius (29 jours)

- Februarius (28 jours)

| N° | Nom Latin | Nom Français | Durée |

|---|---|---|---|

| I | Martius | mars | 31 jours |

| II | Aprilis | avril | 29 jours |

| III | Maius | mai | 31 jours |

| IV | Junius | juin | 29 jours |

| V | Quintilis | juillet | 31 jours |

| VI | Sextilis | août | 29 jours |

| VII | September | septembre | 29 jours |

| VIII | October | octobre | 31 jours |

| IX | November | novembre | 29 jours |

| X | December | décembre | 29 jours |

| XI | Ianuarius | janvier | 29 jours |

| XII | Februarius | février | 28 jours |

| Total | 355 jours | ||

Les intercalations

Pour compenser le décalage avec l’année solaire (environ 365,25 jours), un mois intercalaire appelé Mercedonius était inséré tous les deux ou trois ans après février. Ce mois supplémentaire comptait 22 ou 23 jours, ajustant ainsi le calendrier.

Le rôle des pontifes

Les pontifes, prêtres chargés notamment du calendrier, décidaient de l’ajout du mois intercalaire. Ce pouvoir était parfois utilisé à des fins politiques, prolongeant ou raccourcissant l’année pour avantager certains magistrats, ce qui entraînait des confusions chronologiques.

Les noms des mois et leur signification

- Martius : en l’honneur de Mars, dieu de la guerre.

- Aprilis : lié à « aperire » (ouvrir), symbolisant le printemps.

- Maius : dédié à Maia, déesse de la croissance.

- Junius : en l’honneur de Junon, déesse protectrice.

- Quintilis : cinquième mois, renommé plus tard Julius en l’honneur de Jules César.

- Sextilis : sixième mois, renommé Augustus pour Auguste.

- September à December : dérivés des chiffres 7 à 10 en latin.

- Januarius : dédié à Janus, dieu des commencements.

- Februarius : vient de « februa », fêtes de purification.

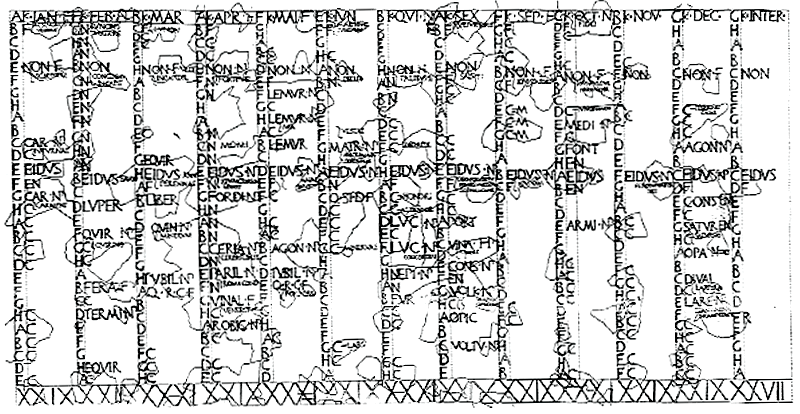

Les jours du mois : Calendes, Nones et Ides

Les Romains utilisaient un système de datation basé sur trois points de repère mensuels :

- Calendes (Kalendae) : le premier jour du mois.

- Nones (Nonae) : le 5e ou 7e jour, selon la longueur du mois.

- Ides (Idus) : le 13e ou 15e jour.

Les jours étaient comptés en fonction du nombre de jours restants avant l’une de ces dates, ce qui peut paraître complexe pour les lecteurs modernes.

Les problèmes du calendrier républicain

Désynchronisation avec l’année solaire

Malgré les intercalations, le calendrier restait souvent désynchronisé avec les saisons, ce qui posait des problèmes pour l’agriculture et les célébrations religieuses.

Abus politiques

Le contrôle du calendrier par les pontifes permettait des manipulations, créant des années de durée variable pour servir des intérêts personnels ou politiques, générant confusion et méfiance.

La réforme julienne de Jules César

Conscient des dysfonctionnements, Jules César entreprend en 46 av. J.-C. une réforme radicale avec l’aide de l’astronome Sosigène d’Alexandrie. Le nouveau calendrier julien :

- Fixe l’année à 365 jours, avec une année bissextile de 366 jours tous les quatre ans.

- Élimine les mois intercalaires et régularise la durée des mois.

- Aligne le calendrier sur le cycle solaire, corrigeant le décalage accumulé.

Cette réforme met fin aux incohérences du calendrier républicain et établit une base durable pour la mesure du temps.

Héritage du calendrier républicain

Le calendrier romain a laissé un héritage important :

- Les noms des mois utilisés aujourd’hui proviennent en grande partie du calendrier romain.

- La notion de mois de durée variable.

- L‘importance accordée à la synchronisation du calendrier avec les cycles naturels, influençant les calendriers ultérieurs.

Un calendrier imparfait, mais qui a posé les bases des réformes modernes

Le calendrier romain républicain témoigne des efforts de la Rome antique pour maîtriser le temps et organiser la vie civique et religieuse. Malgré ses imperfections et les défis qu’il posait, il a servi de fondation aux systèmes calendaires modernes. La réforme julienne a permis de corriger ses défauts, mais le calendrier républicain reste une étape clé dans l’histoire de la chronologie.